導入事例

【企業事例】見えにくい課題を可視化し、実効性ある施策で「両立」を根づかせる-オムロン株式会社- (前編)

オムロン共済会ウィズ

事務局長 小西様

渡邊様

オムロン株式会社では、仕事と介護の両立支援に2015年という早期から取り組んできました。

しかし「制度が整備されていても使いにくいのでは」「環境を改善するために、より具体的なアクションが必要かもしれない」という課題を認識。

実態を診断で可視化し、情報・知識の取得と相談を組み合わせる施策を展開することで、社員が自然に制度を活用できる風土づくりへ踏み出しています。

▼目次

見えないリスクを「診断」で可視化し、社員のリテラシーを高める

アンケートとデータで、組織の実態をリアルに把握

“自然に使える”制度へ 風土づくりのアプローチ

見えないリスクを「診断で可視化」し、社員のリテラシーを高める

– 仕事と介護の両立に取り組んだ背景について教えてください。

【渡邊様】

オムロンの企業理念は『われわれの働きで われわれの生活を向上し よりよい社会をつくりましょう』です。

人財を価値創造の源泉と捉え、多様なライフスタイルを尊重しながら、自律的にキャリアを築き、生き生きと働き続けられる環境づくりを人財戦略の中核に置いています。

その一環としてライフイベントへの備えを重視し、仕事と介護の両立支援にもかなり早くから取り組んできました。

2025年の改正育児介護休業法の施行で両立支援の強化が義務化されたこともあり、昨年からはさらに本格的に、制度浸透と風土づくりを平行して進めています。

– 以前はどのような取り組みをされていたのでしょうか?

【渡邊様】

まず、2015年と2021年に社内アンケートを実施したところ、回答率は7割、その中で2割が『介護経験あり』という結果でした。

当社は従業員の平均年齢が46歳程度と比較的高いため、ある程度の予測はしていましたが、想定以上に多いと感じました。

しかも、その割に介護休暇制度の利用者は少ないという実態があったので、制度整備だけでは不十分だと実感したのです。

そこで、社内の相談窓口設置、イントラネットでの情報提供、任意参加でのセミナー開催など、適切に制度を利用できるよう、両立しやすい環境づくりを始めました。

【小西様】

2015年のアンケートでは、介護を「継続している」社員も6%いることが分かりました。

相談窓口やラーニングプログラムを導入していたものの、実際の利用者は限定的。

介護は職場で話題にしにくいという雰囲気があることも、利用促進の壁になっていたと感じています。

– そうなんですね。かなり早い段階で取り組み始めたからこそ、課題にも気づかれたように思います。

そうした中で、LCAT(チェンジウェーブグループの両立支援プログラム。受講者の介護発生リスクや知識充足度等のアセスメントとプッシュ型の情報提供を行える)の導入をご検討いただいたきっかけは何だったのでしょうか。

【渡邊様】

両立支援の必要性は一定程度理解されていたと思いますが、私が担当になったとき、感じた課題が3つありました。

・両立支援の必要性がまだ社内に浸透していない

・予備軍を含め、ビジネスケアラーがどれくらいいるのか、踏み込んだ実態はまだ把握できていない

・職場体制や風土づくり、知識の習得をもっと行う必要がある

この課題に対し「状況(実態)把握ができるツール」をリサーチしていたところ、LCATを見つけました。

実態把握はもちろんですが、診断結果に応じたラーニング、特に、受講者に合わせた必要な情報がメールマガジンとして提供されるという、プッシュ型の教育に魅力を感じました。

介護は直面しないと関心を持ちにくい側面があると思うので、タイミングに合わせて情報提供できる、というのは重要だと考えています。

アンケートとデータで、組織の実態をリアルに把握

– 実際にLCATを導入して、社員の皆様の反応はいかがでしたか?

【渡邊様】

非常に好意的でした。

社員は皆、「自分たちもいずれ直面する問題である」と理解していますが、それでも、行動には移しにくいのが実態です。

LCATの診断の結果を見て「自分には何が足りないか」「仕事を続けられる準備があるのか」具体的な数値で見られたのは大きな学びになったと聞いています。

また、周囲を気遣ってなかなか休めないという社員も実際にはいると思います。

そうした中で会社から積極的に介護について情報発信している、社員のリテラシーを高めようとしていることは大変有難い、という声も寄せられました。

【小西様】

人財マネジメントの観点でも、介護は「把握しにくい」「見えにくい」という課題がありました。

例えば、組織を束ねている所属長は平均年齢が高いということはわかっていても、自組織の具体的なリスクまでは把握できていませんでした。

しかし、LCATの診断結果をデータで確認できたことで、切迫している組織の実態をリアルに感じたという所属長が多くいました。

組織や人事の観点で危機感を持つことができ、会社として取り組む必然性を再認識できました。

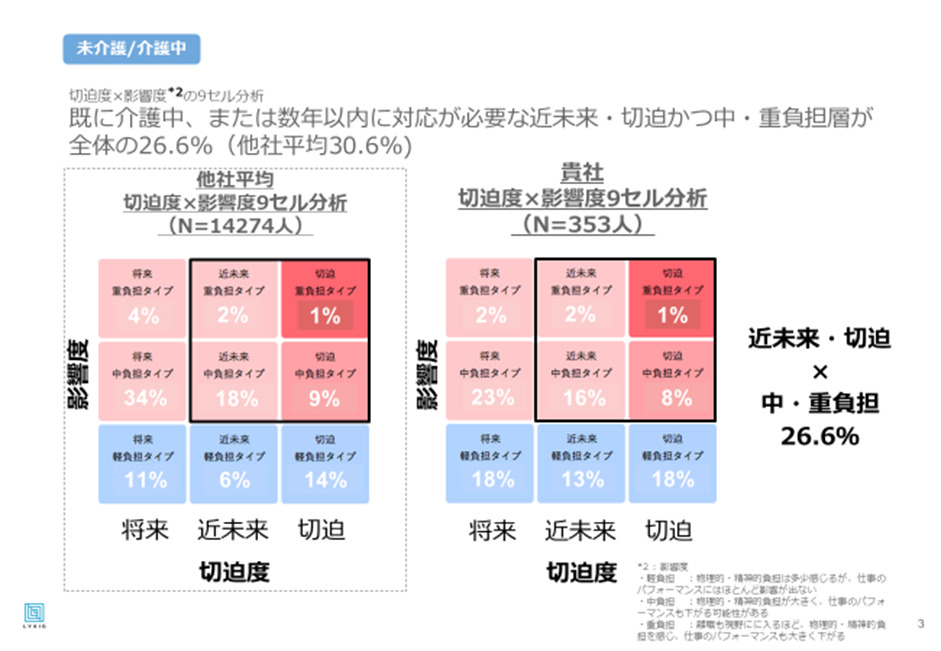

参考:サンプル:LCAT受講データ分析レポート。受講後、企業に提供される。管理者である担当者は自社の9セル等について、診断期間中に随時確認できる。

注:弊社プロダクトのデモンストレーション用サンプルデータを用いたもので、導入企業の実データを反映したものではありません。

「自然に使える」制度へ~風土づくりのアプローチ

– 実態把握を経て、今後の施策に反映されたい点はありますか?

【小西様】

教育も順調に進み、「両立できそう」と考える社員は6割に増えました。一方で、単身赴任の社員など、自分が不在になったときの不安を持つ社員もいます。

人事として、部署のリソース確保や人員配置など、深く関わることが難しい問題もありますが、会社として考えていかなければならないことには変わりません。「早めに手を打つほうが良い」という課題感は強まっています。

特に、周りに迷惑がかかるから職場では言わない、という状況は避けたいと思っています。

– どのように取り組んでいこうと考えていますか?

【小西様】

人財戦略で言うと、多様な社員が働きやすい環境を整えていくことが、1つの大きなポイントです。

そのために必要なのは「所属長の理解」です。制度を利用したい社員が所属長に意志を伝えられる、安心して話せる風土を作っていきたいと考えています。

強制ではなく、地道なアナウンスを重ね、気づけば多くの社員が制度を利用している…そんな状態を目指しています。育休についてもこれまでそのように進めてきましたので、介護についても、同様に風土として根づかせていきたいです。

所属長から個人へ、リテラシーを持った人が増え、自然とコミュニティができているというような風土が作れたら理想です。

【渡邊様】

『仕事と介護の両立支援の取り組みのステップ』(出典:https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=105840 )も参考にしながら、実践を重ねています。

step1(制度整備、情報周知)はある程度整いました。現在は、step2(意識改革、組織への浸透)に注力していますが、時間がかかることですから、今後も継続して取り組んでいきます。将来的にはstep3(対話の場づくり)として、社内コミュニティを形成していけたらと考えています。

後編では、相談窓口や管理職教育、コミュニティ形成など、制度を「使いやすい」風土に変えていく実践例をご紹介します。

ビジネスケアラー支援なら

LCATにお任せください

診断・ラーニング体験

研修・セミナー体験はこちら